電話応対で発生する伝達事項「何時何分」「誰から」「どんな要件」「電話番号」「地図」等をメモしながら受話器を握っていますが、電話の横にメモ用紙が無かったり、誰にかにボールペンを貸してそのまま持っていかれたりします。

上司や仲間にメモ書きを渡すにしても、破った紙に書くよりも、要点がまとめられた専用用紙の方が印象が良いのは間違いありません。そこでメモ用紙とボールペンが必要なのですが、近所のセブンイレブンにおすすめなものがありましたので紹介します。

100円ショップだと安い仕事って気がします

メモ書きなんてどうせ捨てるんだからと思っていませんか? でもちょっとちがうかもしれません。その電話や連絡の重要度にもよりますが、そこをキチンと伝えることで、信用やお金が動いています。それにもうコストカット、コストカットの流れには嫌気がしています。効果があったり、価値があることには投資しましょう。

セブンイレブンの文房具がイケてる

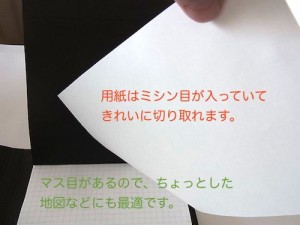

セブンイレブンのメモパットは、メモパットホルダーを付ければ手帳の代わりにもなるし、用紙はミシン目が入っているので、キレイに切り取って誰かに渡すこともできます。

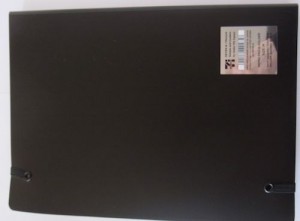

見た目も上品な印象です。

透明なフィルムでつつまれ、汚れないように売り場に陳列されています。

セブンイレブンのマークが見えますが、シールになっているのではがせます。

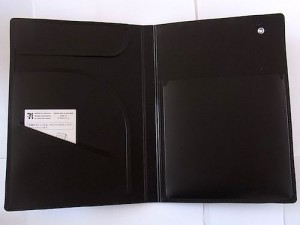

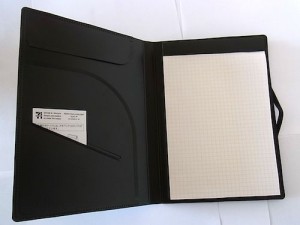

右側にヒモのようなものが見えますが、ゴムになっていてホルダーが開いたままにならないよう、ゴムを引っ掛けて閉じる仕組みになっています。

ゴムの張りもイイ感じです。

メモパットホルダーを開くと左側には、便利なサイドポケットが付いています。

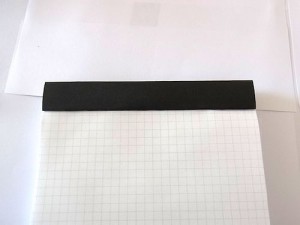

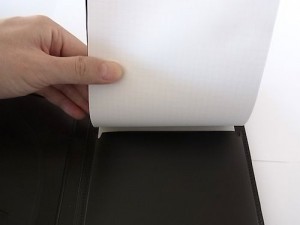

メモパットとホルダーが接触しないように、発泡スチロール製のシートが挟めてある念の入れよう。もちろん使用するときには外して捨てます。

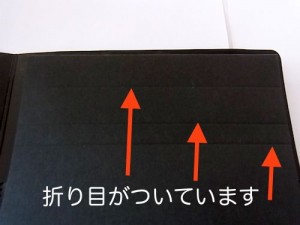

メモパットの表紙に折り目がついています。

この折り目をおると良い感じになります。

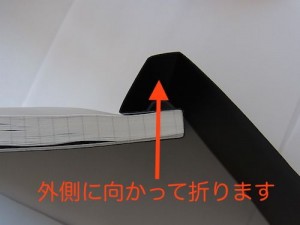

更にすべての折り目を外側に折っていきます。

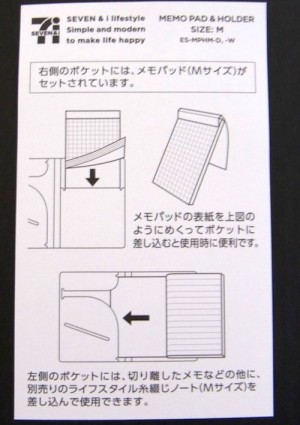

ここで一度、ホルダーを見てみましょう。右側にあるスリットにメモパットを差し込むようにできています。

先程、折り目にそって外側に折り曲げたメモパットを挿しこむと、このような状態になります。

メモパットですのでボールペンのインク汚れが気になる時は、ホルダーに表紙を挿しこまない方が良いですね。そこは臨機応変に対応です。

このメモパットは、切り離すことも考えられていてミシン目が付いていています。表紙を折り曲げることでガイドの代わりになり、切り離しやすい仕組みにもなっています。

今回はセットを購入しましたが、メモパットとホルダーは別売りもされています。

用紙にマス目がついていますので、字の大きさを均等に書くことも簡単になります。何が書いてあるのか読めないメモでは、説明に時間がかかって、お互いに時間を失うことになります。

更にメモパットにはサイズ違いのラインナップもあり、幅広い用途で使える仕組みになっています。

メモの相棒といえばボールペン

個人的にボールペンで気になることと言えば

2.インクのカスレや汚れ

3.重さ

税込み288円を考慮すれば、どの項目も納得できる範囲におさまっています。

株式会社トンボ鉛筆製のこのボールペン。ボール径は0.7mmですが線幅は約0.3mmです。

銀色を基調にしたパッケージで安っぽさはありません。

丁寧に替芯の方法も紹介されています。

この3色ボールペン。3色それぞれ替芯も販売されています。

クリップ(挟み)で未使用のボールペンにクリップ後が付かないよう、透明なフィルムが挟まれています。

こういう気の使い方が100円ショップのボールペンとはちがいますね。

クリップ(挟み)の形状も軽く見えないようにデザインされています。

ボールペンのサイドにはセブンアンドアイのロゴ

バーコード

トンボ鉛筆の使用上の注意

安そうに見えるのか見えないのかはクリップ(挟み)がその鍵を握っている気がします。

芯を出さないペン先は丸い印象です。

芯の先には樹脂玉が付いていますので、使用前にすべての芯から取り外します。

一見、太い文字が書かれそうな印象ですが大丈夫です。

樹脂玉を取る際に芯が抜けないように注意します。

握った感じですが、軽く見えませんが軽く持ちやすいです。

黒で書いてみました。

赤で書いてみました。

青で書いてみました。

インクの汚れ具合ですが、若干、青が気になりました。使用後の芯先はこんな感じです。

赤は使用後も問題ありませんでした。

黒もメモすることには問題がない印象です。

コンビニでは、それなりのお値段

メモパット&ホルダーのお値段が税込み905円

3色油性ボールペンのお値段が税込み288円

100円ショップで揃えれば324円かもしれません。しかし、道具ひとつでノッたりアガったりするのが人間です。また、上司や仲間が少し高そうな文房具を使っているのを見ると「んんん~できそうだ」と思ったりします。

この春から社会人になった人も文房具の予算を少しだけアップさせてみませんか?